新疆精心守护丝路遗珍

千年吐峪沟村焕发新生的法治密码

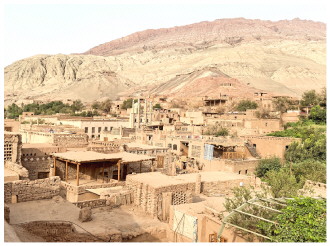

新疆吐鲁番市鄯善县吐峪沟村依自然地势夯筑的传统民居堪称“生土建筑博物馆”。

□ 本报记者 赵晨熙 文/图

不论是吐峪沟村依自然地势夯筑的独特黄土民居,还是非遗传承人电烙笔下栩栩如生的精美画作,抑或斑驳遗迹里藏着往昔辉煌与故事的交河故城遗址……走进新疆维吾尔自治区吐鲁番市,处处都能感受到文化遗产的非凡魅力。

精心守护丝路遗珍,潜心阐释文明密码,让文化遗产成为滋养民族认同、巩固边疆稳定的历史根基与精神纽带,一直是新疆维吾尔自治区党委、政府工作中的一项重中之重。

新疆认真贯彻落实文物保护法、非物质文化遗产法等相关法律法规,在文物保护和非物质文化遗产保护、传承、利用等方面取得显著成就,文化遗产名片越擦越亮。

法律制度不断完善

在火焰山南麓,有一个古老而神秘的村庄,那就是位于吐鲁番市鄯善县的吐峪沟村。这个已有千余年历史的古村落,是古丝绸之路上的驿站,也是世界多种文化的交汇地,先后获得“中国历史文化名村”“中国传统古村落”“国家少数民族特色村寨示范村”等称号。

《法治日报》记者近日跟随“砥砺奋进七十载天山南北谱华章”大型集中采访活动团一行走进吐峪沟村,立刻被眼前独特的景致所吸引——吐峪沟村的先民们根据当地的自然环境和地势特点,就地取材,巧妙利用黄土建房,这些依自然地势夯筑的传统民居,或独立成房,或沿着山势成片,独特的建筑风格集人文风情和自然景观于一体,堪称新疆“生土建筑博物馆”。

历史在这里留下了印记,吐峪沟村有20余处文物古迹、94座洞窟遗址。当前,文物保护法、非物质文化遗产法为传统村落中重要文化遗产保护提供了法律依据;《历史文化名城名镇名村保护条例》确立了历史文化名村制度,为从整体上保护具有重要价值的传统村落的历史格局、景观风貌,妥善处理保护与发展的关系,提供了法治支撑。

鄯善县住建局城乡建设服务中心主任纪翔介绍说,为切实保护这座历史悠久的传统村落,鄯善县贯彻落实相关法律法规,先后出台了《吐峪沟村传统村落保护与发展规划》《鄯善县吐峪沟村传统村落保护修缮与环境整治导则》等,为传统村落的保护与修缮提供了科学指导。

如今,吐峪沟村的文物古迹得到了很好的保护,78套院落全部完成修缮加固,村民陆续搬进了新居,有些还摆起了干果摊位,开起了民宿,在改善居住环境的同时吃上了“旅游饭”。

吐峪沟村的蜕变是新疆贯彻落实相关法律法规、保护历史文化遗产的一个缩影。近年来,新疆不断完善文化遗产保护法律制度体系,自治区层面相继出台了《新疆维吾尔自治区文物保护管理若干规定》《新疆维吾尔自治区“十四五”文物保护和科技创新规划》等,地州市层面出台了克孜尔千佛洞、北庭故城遗址保护法规等,形成以自治区法规为纲、单个遗产保护法规为目、地方单行法规为补充的法律制度体系。

助力非遗传承保护

烙画、剪纸、桑皮纸作画……吐峪沟乡文旅小镇非遗街区的古朴小道两侧,遍布琳琅满目的非遗工作室。

“制作烙画不能着急,不仅手要稳,心更要静。”在一家烙画艺术工作室内,53岁的烙画艺人克然木·热扎克正在悉心指导徒弟,随着电烙笔在木板上不停游走,青烟袅袅间,一幅吐鲁番山水烙画逐渐成形。

生土墙与烙画相映成趣,核桃木烙盘、葫芦烙画陈列其间,处处洋溢着浓郁的吐鲁番元素……今年5月,克然木在文旅小镇拥有了自己的非遗工作室。如今,这里成为中外游客驻足之地,电烙笔下诞生的每一幅图案,不仅向人们展示着烙画这一国家级非物质文化遗产的独特魅力,也诉说着吐鲁番的历史文化,让更多人通过烙画了解这片热土。

新疆拥有丰富的非物质文化遗产,涵盖传统音乐、舞蹈、技艺、民俗等多个领域。党的十八大以来,新疆非遗保护传承成果显著,全区各级政府公布5956项非物质文化遗产代表性项目,其中,入选国家级名录141项、自治区级名录674项,共有各级文化和旅游部门认定的非遗代表性传承人6992人。

为了守护好这些穿越时光的文化宝藏,新疆成立了自治区级文化生态保护区、非物质文化遗产传承中心、非物质文化遗产保护传承基地,开展了非物质文化遗产代表性传承人研修培训,多措并举助力非遗的传承与保护。

法治保障更是必不可少。新疆在贯彻落实非物质文化遗产法、扎实做好非遗系统性保护、有力推动文化传承发展的同时,通过出台《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》《新疆维吾尔自治区维吾尔木卡姆艺术保护条例》《新疆维吾尔自治区玛纳斯非物质文化遗产保护条例》等相关法规,为科学、系统地开展非物质文化遗产保护工作提供了制度保障。

协同保护文物遗产

“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”。走进吐鲁番市交河故城,每个人都会被这座千年生土建筑遗址所震撼。

交河故城坐落于高约30米的岛状台地之上,两侧河谷环绕,地势险要,总面积约37.6公顷,是目前我国现存面积最大、保存最完整的生土建筑遗址。

作为古代东西交通要冲,交河故城是东西方文化交流与丝绸之路贸易往来的重要见证,它见证了灿烂的东西方文明交融,也历经烽火与岁月的洗礼,其历史与文化价值在中国乃至世界范围内均属罕见,是全人类共同的文化遗产。

今年4月,交河故城遗址迎来一项创新举措——新疆吐鲁番市文物与文化遗产司法保护基地在这里揭牌成立,这是新疆首个文物与文化遗产司法保护基地。

据介绍,基地由吐鲁番市中级人民法院、吐鲁番市文物局联合建立,集打击文物犯罪、文物修复、法治宣传教育和文物司法研究4项功能于一体,开创了新疆“司法+行政”协同保护文物遗产的新模式,构建起“预防—保护—打击”的全链条保护体系。

吐鲁番市拥有不可移动文物遗址1491处,基地的设立是司法守护中华文明根脉的重要实践,也意味着破坏文物的违法行为将面临更高效的专业化司法审判。

每一件文物都是不可再生的文化基因。基地设立了巡回法庭,通过以案释法形式来提升公众的文物保护意识,为文旅融合发展注入法治动能,让文化遗产在法治护航下焕发新生。

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日