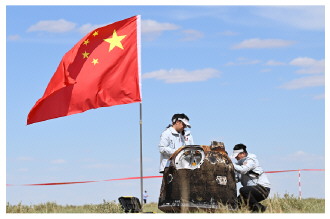

嫦娥六号实现世界首次月背采样返回

6月25日,嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。

本报通讯员

贝赫 摄

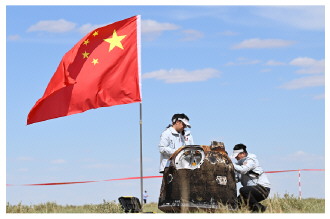

6月3日,嫦娥六号携带的“移动相机”自主移动并成功拍摄、回传着陆器和上升器合影。

国家航天局供图

□ 本报记者 廉颖婷

今天14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。

嫦娥六号探测器于5月3日在文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道。从火箭发射到嫦娥六号取到月背样品返回到地面,整个过程历时53天,往返76万公里。

“这53天可以说又有信心又很担心,毕竟每个环节都要非常精密。嫦娥六号任务圆满成功,是我国完成的又一个航天壮举,意味着我国在嫦娥六号的基础上,后续将开展更复杂更深远的深空探测任务。”国家航天局探月与航天工程中心数字化总师任俊杰说。

圆满完成探月之旅

据嫦娥六号任务工程总体发射场工程技术组组长胡震宇介绍,嫦娥六号任务主要经历11个飞行阶段,其间,还涉及探测器的4个组成部分,也就是上升器、着陆器、返回器和轨道器多次分离和转移。可以说,嫦娥六号任务是环环相扣、步步关键。

今天13时20分许,北京航天飞行控制中心通过地面测控站向嫦娥六号轨道器和返回器组合体注入高精度导航参数。此后,轨道器与返回器在距南大西洋海平面高约5000公里处正常解锁分离,轨道器按计划完成轨道规避机动。

13时41分许,嫦娥六号返回器在距地面高度约120公里处,以接近第二宇宙速度(约为11.2公里/秒)高速在大西洋上空第一次进入地球大气层,实施初次气动减速。下降至预定高度后,返回器在印度洋上空向上跳出大气层,到达最高点后开始滑行下降。之后,返回器再次进入大气层,实施二次气动减速。

在降至距地面约20公里高度时,返回器转入开伞姿态。约10公里高度时,返回器打开降落伞,完成最后减速并保持姿态稳定,随后准确在预定区域平稳着陆。负责搜索回收任务的发射场与回收系统技术人员根据北京中心通报的落点位置信息,规划行动路径,开展返回器搜索,及时发现目标,确认返回器状态正常,有序开展回收工作。

按计划,回收后的嫦娥六号返回器在完成必要的地面处理工作后,将空运至北京开舱,取出样品容器及搭载物。国家航天局将择机举行交接仪式,正式向地面应用系统移交月球样品,后续开展样品储存、分析和研究相关工作。

鹊桥二号中继星在圆满完成嫦娥六号任务后,将择机开展科学探测任务,其携带的极紫外相机、阵列中性原子成像仪和地月甚长基线干涉测量(VLBI)试验系统,将收集来自月球和深空的科学数据。

“这是一次新的跨越,月球背面样品世界上还没有人拿到过,科学家对此有非常高的期待。后续,我们还要做一些拓展性实验,让这次探测任务更丰满、价值更高。”嫦娥六号任务总设计师胡浩说。

嫦娥六号如何安全返回地球

据中国航天科技集团张正峰介绍,这次嫦娥六号返回任务最大的技术难点,就是半弹道跳跃式返回技术。

我们熟悉的神舟飞船等近地轨道航天器再入返回大气层时,速度通常为接近每秒约7.9公里的第一宇宙速度,而嫦娥六号从月球风驰电掣般向地球飞来,在地球的强大引力下一路加速,速度接近第二宇宙速度,这相当于超过30倍音速。

每秒3公里多的速度差,带来的力道也大不相同。高速进入大气层的过程将产生剧烈摩擦,热流急剧提升,如果返回器再入的速度提高1倍,再入热量将提高8至9倍,因此,嫦娥六号返回地球首先要解决的是减速问题。

2014年,我国发射探月三期再入返回飞行试验器,设计师们提出一个大胆方案,让返回器采用半弹道跳跃式再入返回,使我国成为继美苏之后世界第三个成功实施航天器从月球轨道重返地面的国家。

2020年,经过嫦娥五号的成功实践,半弹道跳跃式返回技术得到全面验证,返回器先是高速进入大气层,在气动作用下跃出大气层,借助地球大气层这个天然屏障产生的阻力,将速度降为类似于神舟飞船返回的第一宇宙速度,就能轻车熟路地返回地面了。

相比近地轨道航天器返回,嫦娥六号返回面临的气动问题更加复杂,再入热环境条件更为严酷,对气动数据精准度的要求也更为苛刻。为保证着陆安全,还必须完美控制再入角度和再入点。嫦娥六号返回器从最初返回大气层到最后在预选着陆场落地,其间要在风驰电掣和大起大落状态下飞行六七千公里,稍有偏差,返回器就有可能回不到地球,或者无法准确着陆预定地点,那它是怎样做到“指哪打哪”呢?这很大程度上要归功于制导导航与控制系统,简称GNC系统,该系统能帮助返回器找到回家的路,将人类第一份月球背面的月壤带回地球。

嫦娥六号任务是中国探月工程第9次任务和第2次月面采样返回任务。自5月3日发射升空并进入地月转移轨道以来,嫦娥六号探测器经过轨道修正、近月制动,顺利进入环月轨道飞行。此后,探测器经历着陆器和上升器组合体、轨道器和返回器组合体的分离,在鹊桥二号中继星支持下,着陆器和上升器组合体实施环月降轨及动力下降,于6月2日精准着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选区域并开展采样工作。6月4日,上升器点火起飞、精准入轨,于6日完成与轨道器和返回器组合体之间的交会对接及样品转移,按计划与轨道器和返回器组合体分离并受控落月。之后,轨道器和返回器组合体经历了13天环月等待,在完成2次月地转移入射、1次轨道修正后,今天,返回器与轨道器分离,并携带月背样品重返地球。

中国航天科技集团五院技术顾问叶培建表示,嫦娥六号任务的成功,对于今后我国各项航天任务,无论是有人还是无人,都有很大帮助。

本报北京6月25日讯

2024年06月26日

2024年06月26日

2024年06月26日

2024年06月26日