|

环球法治

|

|

□ 唐颖侠

近日,美国国务院再次发布所谓的《国别人权报告》,妄图对他国人权进行指责和批评。对于这一美国外交政策中的传统节目,对其双重标准和虚伪性世人皆已习以为常。然而报告中凸显的“美式人权观”严重损害了国际人权法的根基,玷污了人权的价值基础。危害之大,不得不令人深思,所谓理不辩义不明。我们不禁要问:“美式人权观”与国际人权法的区别是什么?《国别人权报告》的本质目的又是什么?

游弋于普遍性与多元化之间的人权

姑且不论美国国务院发布的《国别人权报告》通篇充斥着傲慢和盛气凌人的语气,虚构不实、道听途说的指责污蔑,仅就其使用的“人权”的概念而言,其定义和范围并不符合国际人权法,充其量只能称之为美国对外政策中为推行其价值观而适用的“人权”标准。在报告中,美国暗中偷换概念,用“美式人权观”取代了国际人权法中公认的人权标准。真可谓,此“人权”非彼人权也。那么,国际人权法中普遍性的人权标准是什么,我们又应当如何理解不同的人权文化之间的差异呢?

首先,普遍性是人权概念的基础。国际人权法中的人权是一个体系完整的权利束。作为所有人民和所有国家努力实现的共同标准,1948年《世界人权宣言》(以下简称《宣言》)通过之时呈现在世人面前的就是一张全面的人权清单。在其列举的应受到国家予以充分保障的25项权利中,既包括19项公民和政治权利,也包括6项经济、社会和文化方面的权利。而且,《宣言》体现了权利与义务相结合的观念,规定了对权利的限制条件。迄今为止,《宣言》已被翻译成500多种语言,在此基础上形成了80多个人权条约和宣言,成为国际人权法的基石。所有联合国的会员国都至少已经批准了9个核心国际人权条约中的一个条约,80%的会员国已经批准了4个以上的条约。人权的普遍性和不可分割性再次被1993年《维也纳宣言和行动纲领》所重申。然而,美国从未接受和采纳国际公认的人权概念。尽管《经济、社会和文化权利国际公约》已经得到166个国家的批准,成为普遍的国际共识,但美国却顽固地否认其是一项人权,也拒绝批准该公约。此外,在妇女、儿童等特定群体的权利保护方面,美国至今尚未批准《消除对妇女一切形式歧视的公约》,还是世界上唯一没有批准《儿童权利国际公约》的国家。美国对于人权的定义非常狭隘,根源于理性主义人权观所固有的片面性和封闭性。在自身持有如此偏颇的人权观下,美国还妄自评判他国人权岂非有失公允?

其次,多元化是人权概念的底色。不同文明或社会对人类福祉有不同的理解。因此,他们对待人权问题抱有不同的态度。人权在国际层面,是一种在实践协商中形成的共识;在文化层面,它意味着不同文化的多种理解进路之间彼此的宽容。《宣言》的起草过程并非一帆风顺,其中充满着各种观念、利益和权利间的矛盾、分歧和斗争,人权文化本身是多元化的,人权文明也体现着多样性。作为蕴含在多元化中取得共识的普遍性价值基础,《宣言》普遍采用宽泛的用语和表达给各国留下了解释空间,如对“人的尊严”“理性”和“良心”等概念的理解不应当具有唯一性,应允许不同国家从这些概念中寻找到符合自身文明的解释,从而使其在不同的文化中建立起各自的理论结构。回顾《宣言》的起草过程,其中多元化、中性化和世俗化的特点尤其值得后世借鉴。包容和宽容正是人权概念生生不息的生命力源泉,也应成为我们今天对待人权领域中的分歧与差异的解决之道。

不同人权观念之间存在着一系列合理的差异。在平等和相互尊重的基础上,不同的价值观和平共处、相互共存,而不是单向的对外输出价值观。并不存在一种文明优于另一种文明,不能把一国的人权观强加于他国,否则就是恃强凌弱的霸权。美国著名人权法学家杰克·唐纳利曾在《论人权的相对普遍性》一文中警告,过度的或“错误的”利用人权概念将造成政治危害,尤其是当一个强大的国家把自己的利益(误)认为是普遍价值的时候。美国的外交政策往往将美国的利益与普遍价值混为一谈。许多美国人似乎认为对美国有利的事情就是对世界有利的事情,如果不是这样的话,“那就是别人的问题”。美国如此傲慢和滥用“人权”攻击他国、危害国际关系的实例,不胜枚举。

《国别人权报告》脱胎于美国对外关系中的干涉性本质

美国习惯于破坏多边体系和国际法律秩序,对外政策经常带有侵略性。美国国际关系学者罗伯特·卡根在《天堂与权力:世界新秩序中的美国与欧洲》一书中写道,尽管美国帮助创建了联合国和《联合国宪章》草案,但美国从未完全接受联合国组织的合法性以及《联合国宪章》对主权国家的教条限制。虽然美国极端强调保护自己的自主权,但是不管是冷战期间,还是整个美国的历史上,它并不关心其他国家主权的神圣性。它为自己保留了在任何地点干预他国事务的权力。从拉丁美洲和加勒比地区到北非和中东,从南太平洋地区到东亚,甚至欧洲,处处留下了美国打着“人权”旗号干涉他国内政、侵犯所在国主权和人民权利的劣迹。

遥想70多年前人类第一次就其自身的权利发表宣言的时候,对于人权的期望与憧憬是多么热烈与美好。然而,幻想不断被现实击碎。我们生活的世界从未真正实现过《宣言》中所描绘的图景,而我们生活的这个世界中,拥有强大实力的国家如美国认为有权力将其对人权的理解强加于他国之上,可谓“强权即公理”。所谓的《国别人权报告》实质就是美国冷战思维的延续,将人权视为实现其对外政策的工具,大行单边主义,推行人权外交。

《国别人权报告》不符合人权评价的国际标准

我们暂且放下美国发布《国别人权报告》的政治企图和不良居心不论,退一步讲,仅从评价一国人权状况的方法与标准的技术层面看,美国的《国别人权报告》也同样不堪入目。

对人权进行评价,评价的标准应遵循科学性和公正性,评价的建构过程应当是开放、透明、多方参与的过程。定性评估因为主要依赖主观判断,难以保证公正性。如果对人权进行定量评估,那么联合国早已有了示范性指南。联合国人权高专办在2012年制定了《人权指标:测定和实施指南》,可供美国参照学习。

首先,联合国人权指标体系将经济、社会和文化权利与公民权利和政治权利置于同等重要的地位。该人权指标体系以《宣言》《公民权利和政治权利国际公约》及《经济、社会及文化权利国际公约》所规定的权利为基础,为14项具体人权设计了监测指数,并附有说明性指标清单。其中关于公民权利和政治权利,经济、社会和文化权利的指标清单均各有6项。而美国仅关注公民权利和政治权利,使报告不可避免地带有片面性。

其次,人权评价应合理处理人权价值与人权实现方式之间的关系。联合国人权指标体系在每个权利属性之下,均设置了遵约指标、过程指标和结果指标三类指标,以求能够从人权保护的法律规范、规范实施以及公民的权利享有程度三个层面全方位评估人权状况。不仅仅关注结果,更注重审查国家采取的行动促进和保障人权的努力过程。而美国的《国别人权报告》全然忽视包括中国在内的各国保障人权所付出的艰苦努力,尤其是发展中国家的发展权。

两相对比,高下立见,美国所发布的《国别人权报告》中除了固有偏见,就是来源不详的虚假事实。既缺乏可靠的信息来源,也没有科学的评估方法和指标设计,观点苍白无力,肤浅幼稚,令人贻笑大方。

人类从未像今天这样同时面临着疫情与战争的双重压力,脆弱的国际法体系在前所未有的全球性危机面前,风雨飘摇。值此危难之际,各国和各国人民理应同心协力、共克时艰。正如《国际团结权宣言草案》序言中所称,深信要克服所有当前和未来的全球挑战,实现国际商定的发展目标和充分实现所有人的人权,国际团结是关键所在。奉人权之名、行霸权之实,《国别人权报告》可休矣!

(作者系南开大学人权研究中心副主任)

|

|

|

| 美式人权观玷污人权价值基础

|

|

|

|

|

|

| ( 2022-04-25 ) 稿件来源: 法治日报环球法治 |

|

|

|

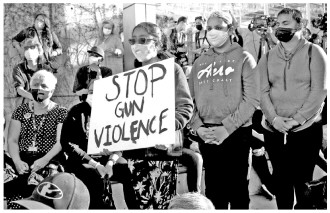

| 图为2021年5月27日,人们手举“停止枪支暴力”的标语在美国加利福尼亚州圣何塞市政厅广场参加枪击案受害者悼念仪式。 新华社记者 吴晓凌 摄

|

|

□ 唐颖侠

近日,美国国务院再次发布所谓的《国别人权报告》,妄图对他国人权进行指责和批评。对于这一美国外交政策中的传统节目,对其双重标准和虚伪性世人皆已习以为常。然而报告中凸显的“美式人权观”严重损害了国际人权法的根基,玷污了人权的价值基础。危害之大,不得不令人深思,所谓理不辩义不明。我们不禁要问:“美式人权观”与国际人权法的区别是什么?《国别人权报告》的本质目的又是什么?

游弋于普遍性与多元化之间的人权

姑且不论美国国务院发布的《国别人权报告》通篇充斥着傲慢和盛气凌人的语气,虚构不实、道听途说的指责污蔑,仅就其使用的“人权”的概念而言,其定义和范围并不符合国际人权法,充其量只能称之为美国对外政策中为推行其价值观而适用的“人权”标准。在报告中,美国暗中偷换概念,用“美式人权观”取代了国际人权法中公认的人权标准。真可谓,此“人权”非彼人权也。那么,国际人权法中普遍性的人权标准是什么,我们又应当如何理解不同的人权文化之间的差异呢?

首先,普遍性是人权概念的基础。国际人权法中的人权是一个体系完整的权利束。作为所有人民和所有国家努力实现的共同标准,1948年《世界人权宣言》(以下简称《宣言》)通过之时呈现在世人面前的就是一张全面的人权清单。在其列举的应受到国家予以充分保障的25项权利中,既包括19项公民和政治权利,也包括6项经济、社会和文化方面的权利。而且,《宣言》体现了权利与义务相结合的观念,规定了对权利的限制条件。迄今为止,《宣言》已被翻译成500多种语言,在此基础上形成了80多个人权条约和宣言,成为国际人权法的基石。所有联合国的会员国都至少已经批准了9个核心国际人权条约中的一个条约,80%的会员国已经批准了4个以上的条约。人权的普遍性和不可分割性再次被1993年《维也纳宣言和行动纲领》所重申。然而,美国从未接受和采纳国际公认的人权概念。尽管《经济、社会和文化权利国际公约》已经得到166个国家的批准,成为普遍的国际共识,但美国却顽固地否认其是一项人权,也拒绝批准该公约。此外,在妇女、儿童等特定群体的权利保护方面,美国至今尚未批准《消除对妇女一切形式歧视的公约》,还是世界上唯一没有批准《儿童权利国际公约》的国家。美国对于人权的定义非常狭隘,根源于理性主义人权观所固有的片面性和封闭性。在自身持有如此偏颇的人权观下,美国还妄自评判他国人权岂非有失公允?

其次,多元化是人权概念的底色。不同文明或社会对人类福祉有不同的理解。因此,他们对待人权问题抱有不同的态度。人权在国际层面,是一种在实践协商中形成的共识;在文化层面,它意味着不同文化的多种理解进路之间彼此的宽容。《宣言》的起草过程并非一帆风顺,其中充满着各种观念、利益和权利间的矛盾、分歧和斗争,人权文化本身是多元化的,人权文明也体现着多样性。作为蕴含在多元化中取得共识的普遍性价值基础,《宣言》普遍采用宽泛的用语和表达给各国留下了解释空间,如对“人的尊严”“理性”和“良心”等概念的理解不应当具有唯一性,应允许不同国家从这些概念中寻找到符合自身文明的解释,从而使其在不同的文化中建立起各自的理论结构。回顾《宣言》的起草过程,其中多元化、中性化和世俗化的特点尤其值得后世借鉴。包容和宽容正是人权概念生生不息的生命力源泉,也应成为我们今天对待人权领域中的分歧与差异的解决之道。

不同人权观念之间存在着一系列合理的差异。在平等和相互尊重的基础上,不同的价值观和平共处、相互共存,而不是单向的对外输出价值观。并不存在一种文明优于另一种文明,不能把一国的人权观强加于他国,否则就是恃强凌弱的霸权。美国著名人权法学家杰克·唐纳利曾在《论人权的相对普遍性》一文中警告,过度的或“错误的”利用人权概念将造成政治危害,尤其是当一个强大的国家把自己的利益(误)认为是普遍价值的时候。美国的外交政策往往将美国的利益与普遍价值混为一谈。许多美国人似乎认为对美国有利的事情就是对世界有利的事情,如果不是这样的话,“那就是别人的问题”。美国如此傲慢和滥用“人权”攻击他国、危害国际关系的实例,不胜枚举。

《国别人权报告》脱胎于美国对外关系中的干涉性本质

美国习惯于破坏多边体系和国际法律秩序,对外政策经常带有侵略性。美国国际关系学者罗伯特·卡根在《天堂与权力:世界新秩序中的美国与欧洲》一书中写道,尽管美国帮助创建了联合国和《联合国宪章》草案,但美国从未完全接受联合国组织的合法性以及《联合国宪章》对主权国家的教条限制。虽然美国极端强调保护自己的自主权,但是不管是冷战期间,还是整个美国的历史上,它并不关心其他国家主权的神圣性。它为自己保留了在任何地点干预他国事务的权力。从拉丁美洲和加勒比地区到北非和中东,从南太平洋地区到东亚,甚至欧洲,处处留下了美国打着“人权”旗号干涉他国内政、侵犯所在国主权和人民权利的劣迹。

遥想70多年前人类第一次就其自身的权利发表宣言的时候,对于人权的期望与憧憬是多么热烈与美好。然而,幻想不断被现实击碎。我们生活的世界从未真正实现过《宣言》中所描绘的图景,而我们生活的这个世界中,拥有强大实力的国家如美国认为有权力将其对人权的理解强加于他国之上,可谓“强权即公理”。所谓的《国别人权报告》实质就是美国冷战思维的延续,将人权视为实现其对外政策的工具,大行单边主义,推行人权外交。

《国别人权报告》不符合人权评价的国际标准

我们暂且放下美国发布《国别人权报告》的政治企图和不良居心不论,退一步讲,仅从评价一国人权状况的方法与标准的技术层面看,美国的《国别人权报告》也同样不堪入目。

对人权进行评价,评价的标准应遵循科学性和公正性,评价的建构过程应当是开放、透明、多方参与的过程。定性评估因为主要依赖主观判断,难以保证公正性。如果对人权进行定量评估,那么联合国早已有了示范性指南。联合国人权高专办在2012年制定了《人权指标:测定和实施指南》,可供美国参照学习。

首先,联合国人权指标体系将经济、社会和文化权利与公民权利和政治权利置于同等重要的地位。该人权指标体系以《宣言》《公民权利和政治权利国际公约》及《经济、社会及文化权利国际公约》所规定的权利为基础,为14项具体人权设计了监测指数,并附有说明性指标清单。其中关于公民权利和政治权利,经济、社会和文化权利的指标清单均各有6项。而美国仅关注公民权利和政治权利,使报告不可避免地带有片面性。

其次,人权评价应合理处理人权价值与人权实现方式之间的关系。联合国人权指标体系在每个权利属性之下,均设置了遵约指标、过程指标和结果指标三类指标,以求能够从人权保护的法律规范、规范实施以及公民的权利享有程度三个层面全方位评估人权状况。不仅仅关注结果,更注重审查国家采取的行动促进和保障人权的努力过程。而美国的《国别人权报告》全然忽视包括中国在内的各国保障人权所付出的艰苦努力,尤其是发展中国家的发展权。

两相对比,高下立见,美国所发布的《国别人权报告》中除了固有偏见,就是来源不详的虚假事实。既缺乏可靠的信息来源,也没有科学的评估方法和指标设计,观点苍白无力,肤浅幼稚,令人贻笑大方。

人类从未像今天这样同时面临着疫情与战争的双重压力,脆弱的国际法体系在前所未有的全球性危机面前,风雨飘摇。值此危难之际,各国和各国人民理应同心协力、共克时艰。正如《国际团结权宣言草案》序言中所称,深信要克服所有当前和未来的全球挑战,实现国际商定的发展目标和充分实现所有人的人权,国际团结是关键所在。奉人权之名、行霸权之实,《国别人权报告》可休矣!

(作者系南开大学人权研究中心副主任)

|

|

|