半工半读的苦与乐

在大兴天堂河的日子

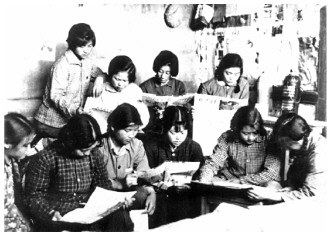

图为在大兴天堂河半工半读试点基地,北京政法学院1965级同学集体读报场景。

1964年秋,根据最高人民法院和高等教育部指示,北京政法学院作为试点单位,在各院校中首先实行半工半读,学制为4年。在4年中参加生产劳动、业务实习的时间为2年,课堂教学时间亦为2年。1964年10月,学院制订了新的教学方案,即《北京政法学院半工半读教学方案》。实际上,由于1966年以后的形势变化,北京政法学院的半工半读试点只进行了短短的4个月就停止了,这一教学方案并没有得到落实。

经过两个月的紧张筹备,1966年2月8日,北京政法学院的师生们来到了位于大兴天堂河罗奇营村的半工半读试点基地。在罗奇营村,划给北京政法学院作为基地的是该村村边的一大片沙荒地,是由天堂河农场三分场划给学院师生的。这片荒地总共230亩,带有一口机井,学院的老师和同学们就在这片荒地上,开始了“开荒种地”的半工半读生涯。

刚开始,学院的师生都是分散住在当地的农民家里。学校借用了农民的房子自己开办了食堂,用芦苇席搭建起了棚子,既用作饭厅,也是上课和开会的地方。上课或者开会的时候,同学们就每人拎一个小马扎儿,坐在棚子里面听。后来学校在村里建起了饭厅和澡堂,才算是有了自己遮风挡雨的地方。然而房子建好以后不久,由于形势急剧变化,全体师生撤回学校。

那时候的条件是非常艰苦的。在这一片荒芜的沙地上,一刮风就满天飞沙,让人睁不开眼睛,沙子打到脸上甚至会感到疼痛。为了对付风沙,学校给每个人都配了一副风镜,一到刮风的时候就得戴上。由于是在芦苇棚里垒灶做饭,风沙一来,蒸出来的馒头、窝头表面都会蒙上一层沙子。

在如此艰苦的条件下,学院的师生也没有退缩,用坚强的毅力和勇敢的精神解决了一个个难题,坚持了下来。师生们来到天堂河的时候,正值全国掀起学习焦裕禄事迹的热潮。在焦裕禄领导兰考人民与风沙等灾害作斗争的精神鼓舞下,半工半读的师生们“以社会为课堂”,艰苦奋斗,一边学习一边在沙地上种植各种作物,进行农业劳动。

在这片沙地上,他们种了高粱、玉米、水稻、花生、西瓜、白薯等作物。没有肥料,就到一两里地以外的青年水库干涸的库底挖淤泥增肥。沙地上独轮车推不动,就用竹皮编成竹排铺成路。庄稼种上了,但是一刮风沙子就把庄稼埋在下面,大家就用手将沙子扒开。后来又想出了一个办法,就是用秸秆搭起风障以阻挡风沙。

由于当时北京政法学院的同学都是按照“绝密专业”的政治条件来录取的,几乎都是党员、团员,许多同学在中学时就是学生干部,政治觉悟都很高,在“教育为无产阶级政治服务、教育与生产劳动相结合”的教育方针的指引下,以高昂的政治热情投入高强度的劳动而毫无怨言。短短4个月的“半工半读”,对于北京政法学院的师生而言,学习的时间减少了,参加的劳动增多了。当时认为,“两种劳动制度和两种教育制度的改革,是对我国社会经济体制进行改革的一次有创见的试验”,“从当前讲,这个办法(半工半读)可以普及教育,减轻国家和家庭的负担。从长远讲可以逐步消灭脑力劳动和体力劳动的差别”。因此,许多高等院校都进行了“半工半读”试点。

从高等院校办学育人、培养人才的角度来说,半工半读对于学院的正常教学活动形成了一定的干扰,这当然不是一个正确的发展方向。然而在4个月的劳动和社会工作中,师生们深入当时农村的实际当中,了解了农村中存在的问题,并接近了工农群众,亲身参与了农业生产,他们对于现实问题有了更深刻的认识。在社会的大课堂里,在艰苦的环境下,200多名老师和同学接受工农群众的教育,培养了热爱劳动、热爱劳动人民的思想,树立了为人民服务的观念,每个人也都有一定的收获和提高,不失为一次有益的锻炼。

(文章节选自《法大凝眸:老照片背后的故事》,中国政法大学出版社出版)

2022年08月24日

2022年08月24日

2022年08月24日

2022年08月24日