换位思考“把脉”群众需求用心化解民忧

北京市顺义区司法局开展“如果我是办事群众”实践活动

北京市顺义区开展法治宣传进万家活动。

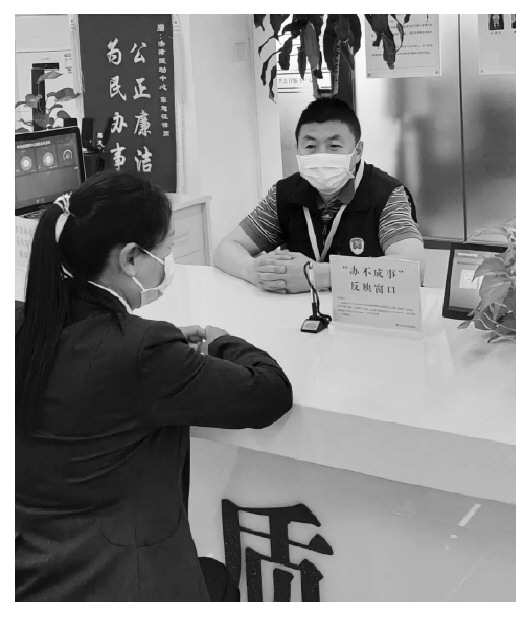

北京市顺义区公共法律服务中心增设“办不成事”反映窗口。

为推进政法队伍教育整顿走深走实,北京市顺义区司法局努力将学习教育成果转化为工作成效,积极开展“如果我是办事群众”实践活动,通过让全体干部亲身体验办事流程,进行换位思考,深悟办事群众的所思所盼,解决办事群众的所急所难,切实改进工作作风,推出一系列便民利民新举措,努力打造让群众满意的政法系统窗口单位。

从“工作人员”变“办事群众”

近日,一位戴着口罩的特殊“办事群众”来到顺义区公共法律服务中心,从扫码、测温、取号、等待再到业务办理,完整体验了一次法律服务全过程。这位特殊的“办事群众”就是顺义区司法局党组书记董国林。

这只是顺义区司法局组织窗口部门开展“如果我是办事群众”实践活动的一个缩影。活动中,顺义区司法局要求窗口科室负责人和工作人员每人选取一个跨领域业务,从进门、预约、等待、申请,到提交材料、业务办理完成,无缝走完整个流程,亲身体验工作态度、工作环境、工作质量、工作成效给办事群众带来的感受。

顺义区司法局领导班子成员全程参与其中,检验办理程序是否便捷、业务要求是否合理、便民措施是否到位,认真倾听办事群众的意见和建议,从“零距离”到“换身份”,获取群众所需所盼的第一手资料。

从“请您理解”变“体会您的感受”

转换身份后的工作人员,切身体会到了群众办事的不易。实践中,工作人员发现,办理业务并不像办理流程图中的箭头那样方向明确、顺序井然,而是存在很多变数,即使是业务骨干在办理业务时也会遭遇“卡壳”。

为此,顺义区司法局召开“如果我是办事群众”实践活动座谈会,请大家谈体会、讲感受、提建议。北京龙诚公证处负责人王利民说:“我选择了办理因交通事故损害赔偿申请法律援助的业务,虽然以前了解过,但办理过程并不像预想中那样顺利。拿到申请书后,去属地盖章用去了半天时间,与律师沟通、收集证据又用去了一天时间。”

顺义区法律援助中心工作人员张艳说:“我选择了办理财产分割的公证业务,领到一小沓表格,要去好几个部门准备各类证明,东西准备齐全后还要预约时间现场办理,有时停车位都紧张,心情从忐忑、埋怨变得烦躁。”

对这些真切的感受,董国林说:“以前,工作人员被群众误会或投诉时,说得最多的话就是‘请您理解我们的工作’。通过在政法队伍教育整顿工作中开展的一系列活动,大家走流程、坐窗口,真切感受到了办事群众的不容易。今后,我们将以办事群众的感受为出发点,进一步优化业务流程,努力为群众提供最温暖、最便捷的服务。”

从“应群众之请”变“为群众所盼”

调研为基,服务为本。不同岗位的工作人员“换身份”体验后,主动填写“便民举措之我见”优化服务举措意见书;体验“走流程”的“一把手”加强顶层设计,从大局出发完善便民思路,践行利民宗旨。

几天前,顺义区司法局将搜集整理的意见建议进行优化整理并结合实际转化为制度措施,形成《顺义区司法局便民措施12条》,要求各部门严格执行。其中,司法局机关通过设立群众办事专用车位,有效解决办事群众停车难问题;创新推出村居法律顾问定向宣传机制,公益律师每月至少两次向居民宣讲法律法规和政策知识,确保咨询电话24小时开通。龙诚公证处和顺义区行政复议接待室增设党员先锋岗,坚持为民服务不打烊,通过延时接待满足群众需求。区法律援助中心窗口增设预约申请和网上办理远程服务,并为农民工、老年人、军人军属开通“绿色通道”。

此外,为方便群众填写各种办事表格,此次推出的便民措施中增设了便民参考样本。例如,在公证领域增设委托、离婚协议、死亡证明、放弃继承权声明书等参考格式样本,在行政复议接待领域增设行政复议申请书格式样本,方便当事人参考使用。

顺义区司法局在政法队伍教育整顿之初便“开门纳谏”,广泛收集社情民意,积极优化工作流程。“如果我是办事群众”实践活动将“开门纳谏”进一步升级,从办事群众的角度切身体会真情实感,将被动的“应群众之请”变为主动的“为群众所盼”,进一步提高群众认同感。下一步,顺义区司法局将持续优化服务举措,将相关工作列入年度考核,切实解决人民群众“急难愁盼”问题。

文/图 张涛

2021年05月25日

2021年05月25日

2021年05月25日

2021年05月25日