|

法治经纬

|

|

□ 本报记者 赵丽

□ 本报见习记者 丁一

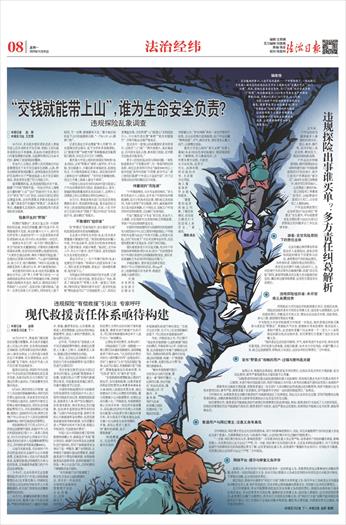

10月5日中午,青海省门源回族自治县警方接警称,多名徒步者擅自进入祁连山冷龙岭,在老虎沟高海拔区域被困。经两省联动拉网式搜救,251人被安全转运,1人因失温与高原反应不幸遇难。官方通报指出,此次活动属“私下组织、未经许可进入未开发区域”的违规徒步。

值得关注的是,我国针对非法组织户外活动的惩罚性赔偿机制正逐步完善。各地司法机关与主管部门正通过民事公益诉讼、行政追缴等方式强化执法。

9月16日,陕西西安公开审理一起个人非法组织穿越秦岭核心保护区的民事公益诉讼案,系该省首次对此类行为提起公益诉讼。法院判令被告立即停止组织穿越活动,承担生态环境修复费用1万元,并在省级媒体公开道歉。据统计,自2025年3月以来,陕西已有7家户外公司与1名个人因非法组织穿越秦岭核心保护区被追究民事责任。

类似案例亦见于江西。4月17日,江西省应急管理厅通报,依据《中华人民共和国旅游法》第八十二条第三款规定,对3月2日前往庐山西海未开发区域走失的6名徒步人员追缴救援费用2万元,并对组织者邓某某追缴4000元。

从地方实践来看,非法组织户外活动所造成的生态破坏与公共资源浪费,正被逐步纳入司法与行政追责体系。监管层面通过明确责任主体与经济惩戒,正构建更具威慑力的户外活动法律框架。

今年6月,北京市昌平区应急管理局起草《昌平区户外登山涉险救援管理办法(征求意见稿)》,明确规定对因登山活动涉险导致动用公共资源救援的,有关部门保留依法追缴救援费用的权利。

10月7日,新疆喀纳斯景区管委会发布公告,暂停开放户外徒步线路,严禁任何组织或个人擅自开展徒步、穿越、露营等活动。公告强调,违规进入者若需救援,应依法承担相应救援费用;造成人身财产损害的,风险与责任自负。

近年来,“任性驴友”违规进入未开发区域被困事件频发。救援往往需投入大量人力物力,动辄数百人参与,救援过程亦伴随安全风险。

那么,是否应让此类被困人员承担部分乃至全部救援费用?是否需对其进行必要处罚?

受访专家在接受《法治日报》记者采访时提出,应构建“既要救命不犹豫,也要任性必付费”的现代救援责任体系,对故意违规者施以重罚,对意外遇险者予以包容。

中国科学院地理科学与资源研究所旅游研究与规划设计中心总工程师齐晓波告诉记者,根据我国旅游法,旅游者在人身、财产安全遇险时,有权请求救助,相关机构应及时施救,但法律未直接规定费用承担问题,“从国内外的经验来看,政府主导的公共救援通常是免费的。但若因游客故意违规导致的救援,如无视警告进入严禁涉足的未开放区域,根据公平性原则,可追偿相关费用”。

中国人民大学国家治理工程学院教授林鸿潮认为,救援是否“有偿”要分类而论,救援行动如果是社会救援队自行组织的,那对于被救援者来说相当于是一种服务,属于合同性质,这种情况下救援队提出收费要求、被救援者进行付费是你情我愿;如果被救援者是向政府求助,政府的救援行为则是一种公共应急行动,这样的情况下救援服务是无偿的。

“有些救援行动可能调度了既非官方也非公益的救援队伍,其中有一些是依托当地林区或森林经营管理开发的企业而建立。这种情况下,政府提供的经费只支持队伍的训练开展和装备配置,调度其进行救援产生的开支,可以要求被救援的单位和个人进行支付。”林鸿潮说。

让冒险者承担费用,效果如何?

齐晓波提供了这样一组数据——黄山景区自实施有偿救援后,违规穿越案例下降约40%,“这说明经济责任对部分人群有警示作用”。但他也表示,仍有“土豪驴友”认为“花钱买冒险”值得,由此可以看出,有偿救援不是“万能药”,需精准施策而非简单收费,对“任性者”重罚,对“意外者”包容。

“有偿救援制度需配套必要的行政处罚,如对虚构险情、过度求援者收取惩罚性费用(正常费用的两倍至三倍)或纳入旅游信用黑名单。通过制度设计引导公众理性对待冒险,最大限度减少公共救援需求,实现社会成本最小化。”齐晓波说,有偿救援的核心目的并非单一的经济补偿或警示,而是通过经济杠杆实现公共资源优化配置与风险责任再分配的双重目标,其本质是尽可能实现社会成本最小化与游客生命权保障的平衡,进而让更多人意识到“最好的救援,是不需要救援”。

林鸿潮建议,在法律层面对目前的有偿救援机制进行细化规定,“在地方立法方面,在不与上位法相抵触的前提下,可以制定有偿救援条例”。

对此,齐晓波也认为,可以推行“商业性有偿救援+公益性救援”相结合的模式,平衡效率与公平、市场与伦理,但其落地执行有赖于清晰的边界划分、资源协同机制等。最终目的是通过协同救援,构建一个“既要救命不犹豫,也要任性必付费”的现代救援体系。

“解决有偿救援可能引发的争议与执行困境,需建立一套‘情形可量化、比例可计算、争议可裁决’的法治系统,确保制度公平、可操作,平衡资源保护与生命权保障之间的伦理冲突。”齐晓波总结道。

|

| 违规探险“有偿救援”引关注 专家呼吁

|

| 现代救援责任体系亟待构建

|

|

|

|

|

|

| ( 2025-10-20 ) 稿件来源: 法治日报法治经纬 |

|

|

□ 本报记者 赵丽

□ 本报见习记者 丁一

10月5日中午,青海省门源回族自治县警方接警称,多名徒步者擅自进入祁连山冷龙岭,在老虎沟高海拔区域被困。经两省联动拉网式搜救,251人被安全转运,1人因失温与高原反应不幸遇难。官方通报指出,此次活动属“私下组织、未经许可进入未开发区域”的违规徒步。

值得关注的是,我国针对非法组织户外活动的惩罚性赔偿机制正逐步完善。各地司法机关与主管部门正通过民事公益诉讼、行政追缴等方式强化执法。

9月16日,陕西西安公开审理一起个人非法组织穿越秦岭核心保护区的民事公益诉讼案,系该省首次对此类行为提起公益诉讼。法院判令被告立即停止组织穿越活动,承担生态环境修复费用1万元,并在省级媒体公开道歉。据统计,自2025年3月以来,陕西已有7家户外公司与1名个人因非法组织穿越秦岭核心保护区被追究民事责任。

类似案例亦见于江西。4月17日,江西省应急管理厅通报,依据《中华人民共和国旅游法》第八十二条第三款规定,对3月2日前往庐山西海未开发区域走失的6名徒步人员追缴救援费用2万元,并对组织者邓某某追缴4000元。

从地方实践来看,非法组织户外活动所造成的生态破坏与公共资源浪费,正被逐步纳入司法与行政追责体系。监管层面通过明确责任主体与经济惩戒,正构建更具威慑力的户外活动法律框架。

今年6月,北京市昌平区应急管理局起草《昌平区户外登山涉险救援管理办法(征求意见稿)》,明确规定对因登山活动涉险导致动用公共资源救援的,有关部门保留依法追缴救援费用的权利。

10月7日,新疆喀纳斯景区管委会发布公告,暂停开放户外徒步线路,严禁任何组织或个人擅自开展徒步、穿越、露营等活动。公告强调,违规进入者若需救援,应依法承担相应救援费用;造成人身财产损害的,风险与责任自负。

近年来,“任性驴友”违规进入未开发区域被困事件频发。救援往往需投入大量人力物力,动辄数百人参与,救援过程亦伴随安全风险。

那么,是否应让此类被困人员承担部分乃至全部救援费用?是否需对其进行必要处罚?

受访专家在接受《法治日报》记者采访时提出,应构建“既要救命不犹豫,也要任性必付费”的现代救援责任体系,对故意违规者施以重罚,对意外遇险者予以包容。

中国科学院地理科学与资源研究所旅游研究与规划设计中心总工程师齐晓波告诉记者,根据我国旅游法,旅游者在人身、财产安全遇险时,有权请求救助,相关机构应及时施救,但法律未直接规定费用承担问题,“从国内外的经验来看,政府主导的公共救援通常是免费的。但若因游客故意违规导致的救援,如无视警告进入严禁涉足的未开放区域,根据公平性原则,可追偿相关费用”。

中国人民大学国家治理工程学院教授林鸿潮认为,救援是否“有偿”要分类而论,救援行动如果是社会救援队自行组织的,那对于被救援者来说相当于是一种服务,属于合同性质,这种情况下救援队提出收费要求、被救援者进行付费是你情我愿;如果被救援者是向政府求助,政府的救援行为则是一种公共应急行动,这样的情况下救援服务是无偿的。

“有些救援行动可能调度了既非官方也非公益的救援队伍,其中有一些是依托当地林区或森林经营管理开发的企业而建立。这种情况下,政府提供的经费只支持队伍的训练开展和装备配置,调度其进行救援产生的开支,可以要求被救援的单位和个人进行支付。”林鸿潮说。

让冒险者承担费用,效果如何?

齐晓波提供了这样一组数据——黄山景区自实施有偿救援后,违规穿越案例下降约40%,“这说明经济责任对部分人群有警示作用”。但他也表示,仍有“土豪驴友”认为“花钱买冒险”值得,由此可以看出,有偿救援不是“万能药”,需精准施策而非简单收费,对“任性者”重罚,对“意外者”包容。

“有偿救援制度需配套必要的行政处罚,如对虚构险情、过度求援者收取惩罚性费用(正常费用的两倍至三倍)或纳入旅游信用黑名单。通过制度设计引导公众理性对待冒险,最大限度减少公共救援需求,实现社会成本最小化。”齐晓波说,有偿救援的核心目的并非单一的经济补偿或警示,而是通过经济杠杆实现公共资源优化配置与风险责任再分配的双重目标,其本质是尽可能实现社会成本最小化与游客生命权保障的平衡,进而让更多人意识到“最好的救援,是不需要救援”。

林鸿潮建议,在法律层面对目前的有偿救援机制进行细化规定,“在地方立法方面,在不与上位法相抵触的前提下,可以制定有偿救援条例”。

对此,齐晓波也认为,可以推行“商业性有偿救援+公益性救援”相结合的模式,平衡效率与公平、市场与伦理,但其落地执行有赖于清晰的边界划分、资源协同机制等。最终目的是通过协同救援,构建一个“既要救命不犹豫,也要任性必付费”的现代救援体系。

“解决有偿救援可能引发的争议与执行困境,需建立一套‘情形可量化、比例可计算、争议可裁决’的法治系统,确保制度公平、可操作,平衡资源保护与生命权保障之间的伦理冲突。”齐晓波总结道。

|

|

|